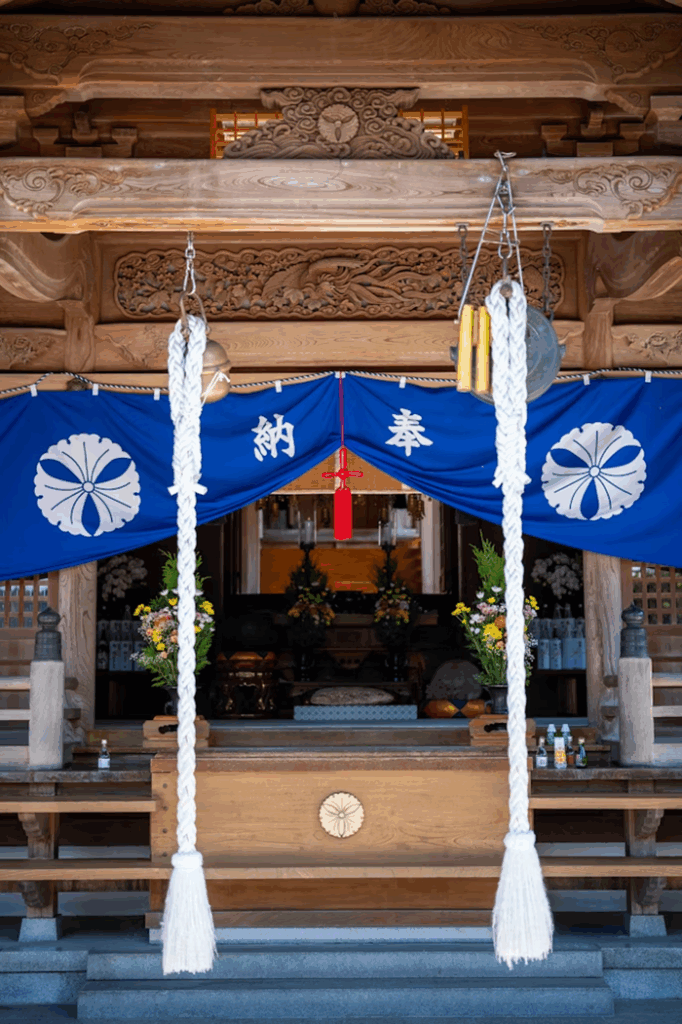

神事に守られた日本‐大切にするしきたり

日本では、一年を通じてさまざまな行事が行われています。

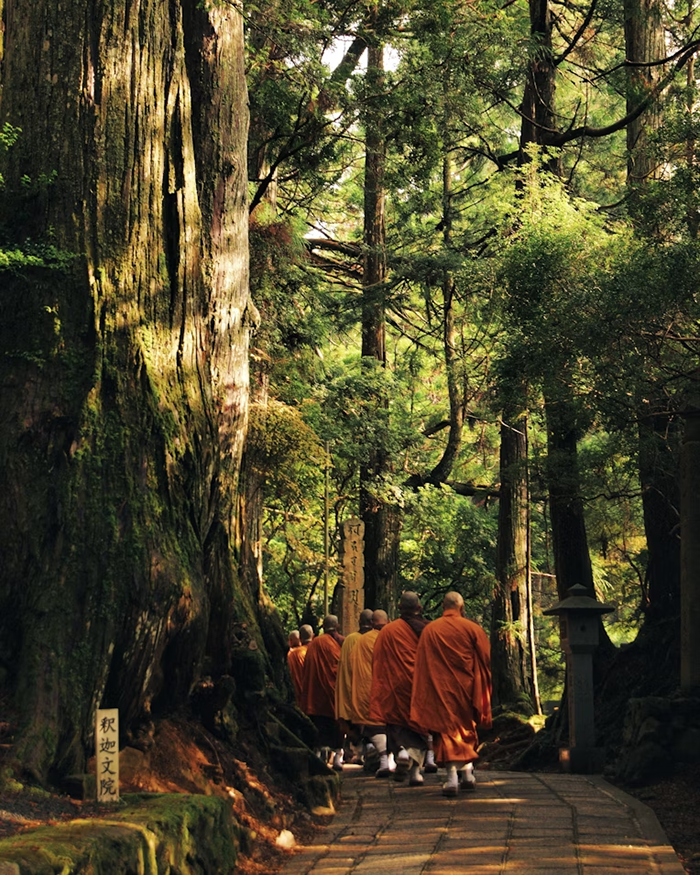

その多くは神道や仏教の影響を受けており、豊作祈願や厄除け、ご先祖様への感謝などの意味が込められています。

こうした行事は現代に受け継がれ、人々の暮らしの中に根づいています。

四季折々に寄り添う神事

日本の神事は、自然や季節の変化を大切にする心と深く結びついています。

祈りのかたちが、今も一年を通して大切に守られているのです。

新しい年を迎える行事

新しい年の始まりであるお正月には、多くの神事や行事があります。

天皇が一年の安泰を祈る“四方拝”、家々の玄関先を飾る“門松”、神社に参拝する“初詣”、そして年神様を祀る鏡餅を割っていただく“鏡開き”。これらは旧年を無事に過ごせたことを感謝し、新しい一年の無病息災や家族の繁栄を祈る大切なしきたりです。

さらに、1月15日には“小正月”が行われます。農作の豊作祈願や家内安全を願う意味も込められ、日本人が自然の恵みに感謝しながら新しい一年を迎える姿が表れています。

春に込められた祈り

春になると“節分”で邪気を祓い、“雛祭り”では子どもの成長を願います。

春分の日は昼夜の長さが等しくなる節目で、ご先祖様を供養する“お彼岸”が営まれます。

夏を彩る祈り

6月(水無月)には半年間の罪や穢れを祓う“大祓”があり、7月(文月)には星に願いを込める“七夕”が行われます。

夏には、先祖の霊を迎えて供養する“お盆”があります。迎え火を焚いて先祖を招き、送り火で見送る習わしは、家族や祖先とのつながりを大切にする日本人の心をよく表しています。

秋に実る祈り

秋は実りの季節。各地で五穀豊穣を願う収穫祭が行われます。

また、秋分の日には春と同じく“お彼岸”が営まれ、ご先祖様に感謝を伝える行事が行われます。

暮らしに結びつく神事

神事は年中行事だけでなく、暮らしの節目にも深く結びついています。

家を建てる際には、大地の神に安全を祈る“地鎮祭”や、柱を立てたときの“上棟式”があります。完成した家に入居する前には“竣工祭”を行い、住まう人々の安全と繁栄を願います。

また、農村では田植えや収穫に合わせて豊作祈願の祭りが行われ、海辺の地域では大漁を祈る祭礼が続いています。これらの儀式はただの習慣ではなく、自然の恵みをいただいて生きているという感謝の気持ちを形にしたものです。

感謝を伝える日本のこころ

神事の根底には“感謝”の心があります。新しい年の始まりに感謝する、災いがなかったことに感謝する、子どもや家族の健康に感謝する、ご先祖様に感謝する。

日本の行事はどれも、“ありがとう”の気持ちを大切にし、目に見えない存在に祈りを届ける役割を果たしています。

海外から見ると、日本の神事は形式的に見えるかもしれません。けれどその一つひとつには意味があり、人々は自然や祖先とのつながりを意識しながら生きてきました。

日常に寄り添う神事は、今もなお日本人の暮らしを支え、心を整える役割を果たしています。