メイドインジャパンの山葡萄BAG[青森県宮本工芸]

この記事では、山葡萄バッグの制作工程とバッグの種類と伝統工芸士について、

2回に分けてお伝えしていきたいと思います。

皆さんは、山葡萄BAGご存じでしょうか?現在は着物に合わせてお使いになる方も多く、

少しかしこまった高級BAGという印象の方もいるかもしれません。

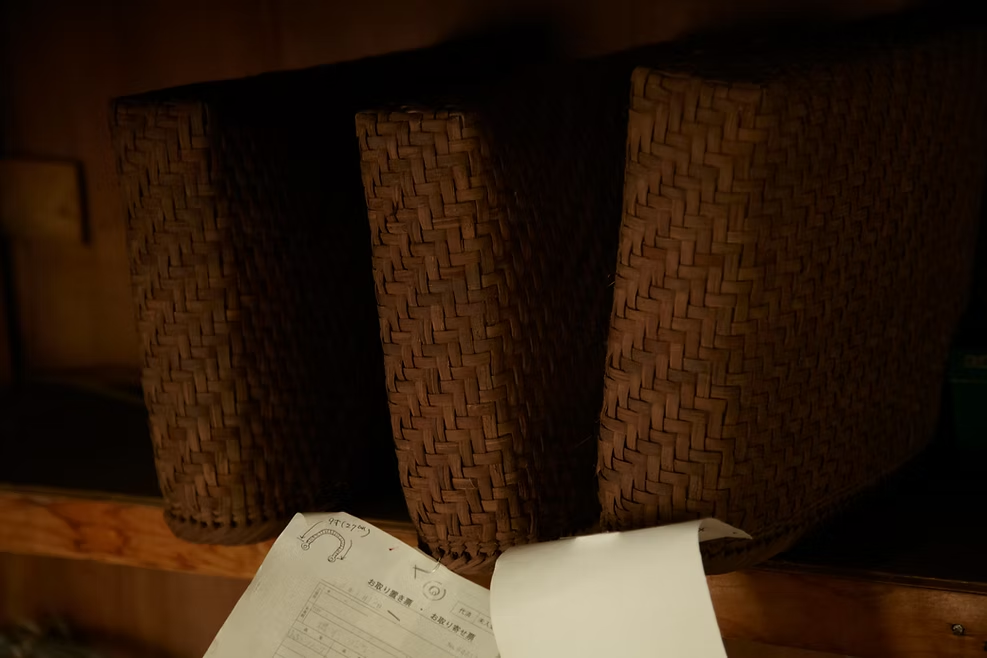

元々、山葡萄は農作業や運搬用のBAGとして、ロープや吊り橋の素材としてもつかわれていたほどの強靭さを誇ります。手入れをすれば、100年 200年と使えるとも言われており、

親子3代で使える大変丈夫な素材です。写真は50年以上使用している山葡萄BAGです。

黒光りをして、まるで革のような質感になっていきます。

山葡萄BAGができあがるまで

山葡萄の皮というのは、木に巻き付いています。

外側の皮部分だけを削ぎ落し、集めてきたもののみを使用しています。

採取できる期間は6月~7月の1か月間だけしか採れません。

採取したものは、倉庫や屋内で乾燥させます。

山葡萄は乾燥させ

た皮の状態から、完成まで一人の職人が作り上げていきます。

まずは、皮を水に浸し、癖をとり皮を柔らかくしていきます。

次は、職人技がもっとも光る工程、皮引きとなめしです。

自然のままの山葡萄の皮を、かごにするために、皮を引きのばしたり癖をとったりして、

かごBAGとして使う幅に皮を作り上げていきます。自然そのままの皮は、もともと真っすぐな皮などありません、もちろん幅もそれぞれ。何度も何度も作業を繰り返し、写真のように真っすぐなフシに仕上げていきます。

フシが仕上がると木型を使って編み上げていきます。

水で濡らしながら編み込む為、乾燥をしたときに編みが縮むことを想定しながら

丁寧に編み上げていきます。工業製品と違い、自然の素材は個体差があります、

長年の感覚でフシを調整しながら編み上げていく、まさに職人技です。

胴体が編みあがったら、中に紙を詰め、しっかり乾燥させ、亀の子たわしで毛羽を取っていきま、持ち手を取り付けて完成となります。

宮本工芸の山葡萄BAGは持ち手の芯部分にはあけびを使用し山葡萄を巻き付けています。本体に取り付けるような持ち手の仕様にしているのは、宮本工芸の山葡萄BAGの特徴です、

修理がしやすいように、あえてそのような仕様にしています。

宮本工芸の山葡萄BAGが大変貴重な理由

宮本工芸の山ぶどうは青森の岩木山で採取されております。

自然環境の変化により、山ぶどうの皮が取れる量が年々減ってきています。

また、収穫をする人の高齢化が進み収穫をできる人が減少しています。

山ぶどうは、ススキや木が生い茂る奥地まで足を運ばないといけない上に、

奥地へと入っていける山への感覚も必要となります。

かごなどに使用できる真っすぐとしたフシを探すことは大変な作業です。

山葡萄BAGは決して安いものではありませんが、

大変貴重素材であり、長い時間をかけ職人が1点1点丁寧に作り上げていき、

3世代に渡り使い続けることができる一生物のBAGということを知ってもらえたら嬉しいです。

次回は、BAGの種類やBAGを作る伝統工芸士についてお話をしたいと思います。