日本の伝統美「組子」 繊細な木組みが生み出す魅力

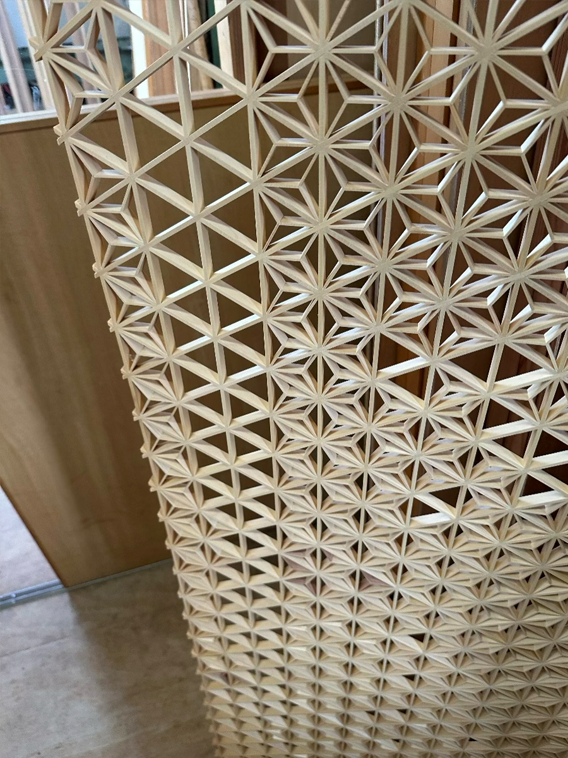

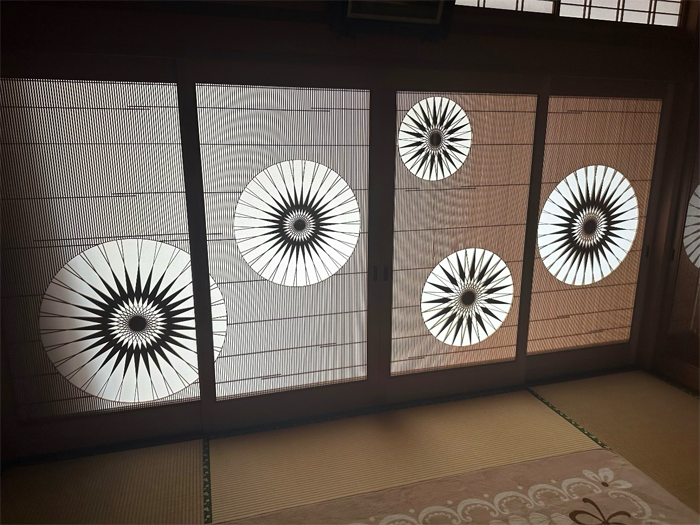

「組子(くみこ)」は、釘や金具を一切使わず、細かな木のパーツをぴたりと組み合わせて作る、日本の伝統的な木工技法です。組み上げられた木片は、美しい幾何学模様となり、光と影が織りなす独特の表情を生み出します。千年以上前から受け継がれてきた技術で、かつては障子や欄間に使われるのが一般的でした。

今では家具や照明、インテリアパネルなど、現代の暮らしにも溶け込み、日本人の美意識を静かに映し出しています。この記事では、組子の魅力や歴史、職人の技、そして現代での新しい活かされ方についてご紹介します。

組子の魅力とその歴史

組子は、飛鳥時代の建築技術から生まれたといわれています。最初は寺院や貴族の屋敷で、障子や欄間などの装飾として使われ、室内にやわらかな光と影を生み出してきました。特に魅力的なのは、その精密さです。わずか1ミリ単位で木を加工し、釘を使わずに組み合わせることで、強さと美しさを両立させます。

模様には「麻の葉」や「亀甲」など、縁起の良い形が多く、ただの装飾ではなく魔除けや繁栄の願いも込められてきました。長い歴史の中で磨かれたこの技法は、その時代の美意識や暮らしとともに進化してきたのです。

受け継がれる職人の技と模様の美しさ

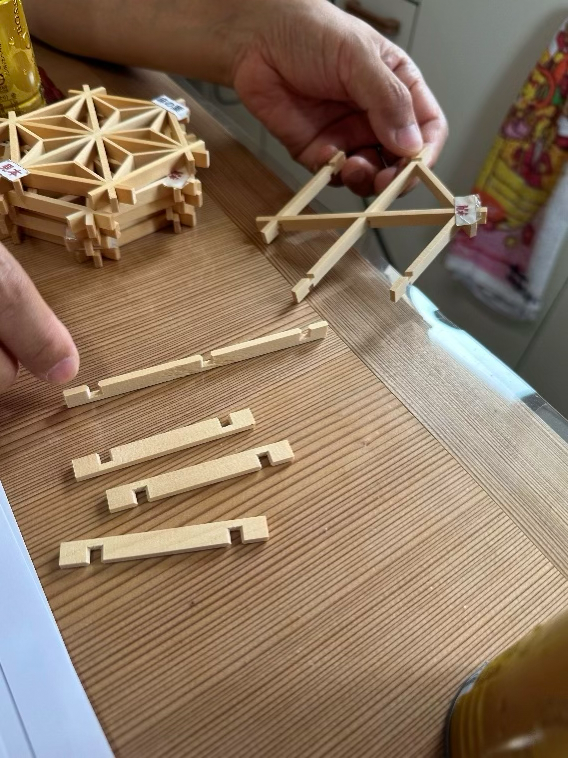

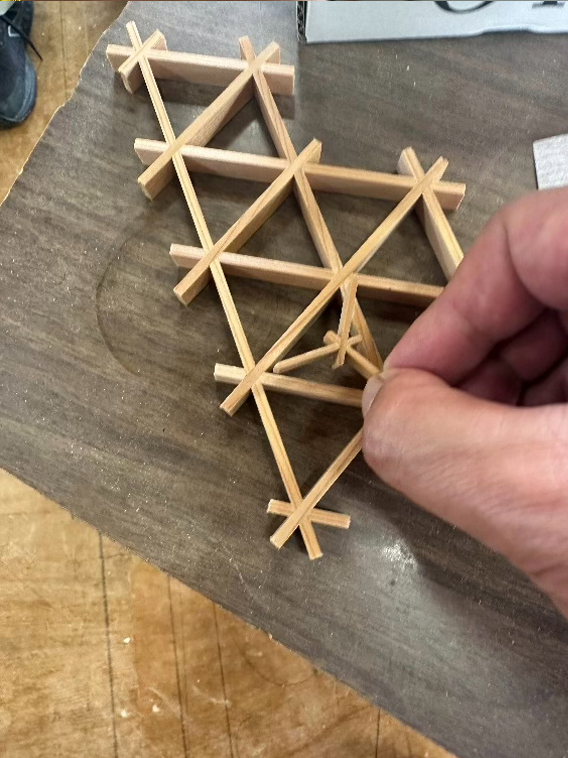

組子細工は、木の性質を知り尽くした職人の手によってのみ完成します。木目の向きや湿度による伸び縮みまで計算し、無理なくぴったりと組み合わせるためには、長年の経験が必要です。特に「差し込み」と呼ばれる接合部分は、ほんのわずかなズレが全体の歪みにつながるため、高い集中力と正確さが求められます。

模様の種類は数百にもおよび、整然とした幾何学模様の中には、日本特有の“間”の美しさが息づいています。同じ柄を繰り返すものもあれば、複数の模様を組み合わせて複雑なデザインを生み出すものもあり、その奥深さは見る人を飽きさせません。まさに、技と美が融合した日本の職人文化の象徴といえるでしょう。

暮らしに溶け込む現代の組子

最近では、組子は昔ながらの建具だけでなく、照明や家具、コースターなど、暮らしの中のさまざまなアイテムに使われています。レーザーやNC加工などの現代技術で量産できるようになりましたが、職人の手で作られる一点物の価値は、むしろ高まっています。

組子は和風の空間だけでなく、北欧風やシンプルモダンなインテリアにも自然に溶け込み、光を通すことで空間にやわらかい影と奥行きを与えます。海外でも評価が高まり、高級ホテルや美術館の内装として採用されることも増えています。伝統を守りながら新しい形を模索する組子は、今も静かに進化を続けているのです。

まとめ

世界に伝えたい日本の組子文化

組子は、シンプルな木の組み合わせから生まれるとは思えないほど繊細で、美しい表情を見せる日本の伝統技術です。釘や接着剤を使わず、木と木を正確に組み合わせる技は、何世代にもわたって受け継がれてきました。その中には、暮らしを豊かにする知恵や、光と影を楽しむ日本ならではの感性が息づいています。

今では、家具や照明、海外の建築デザインなど、従来の建具以外にも幅広く取り入れられています。伝統の技と心はそのままに、用途やデザインを時代に合わせて変化させながら、世界中の人々を魅了し続けています。組子は、単なる装飾品ではなく、日本の美意識と職人の心を映す“生きた文化”です。これからも、その魅力が世界で広がっていくことを願います。