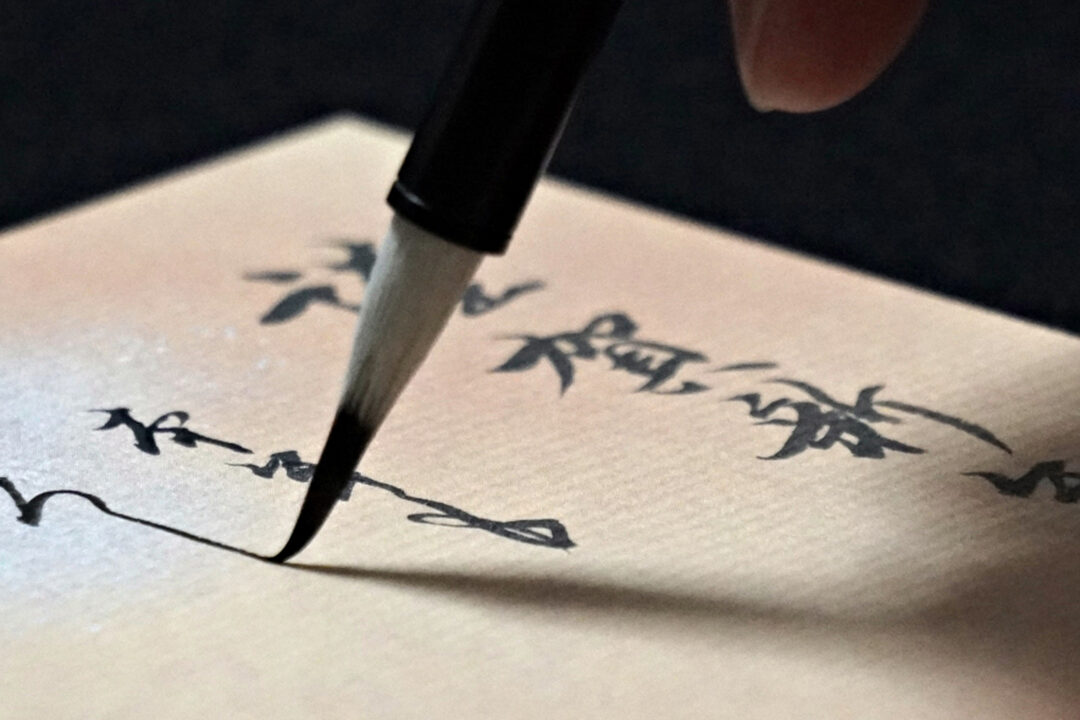

【暦にまつわる言葉遊びもご紹介】旧暦の「和風月名」の名前や由来を見てみよう

現在の日本では「1月、2月、3月…」と、数字に「月」をつけた太陽暦を採用しています。

この暦は太陽の動きを基にしたものですが、かつて日本では「太陰暦」(旧暦)といった月の動きを基準にした暦が採用されていました。

その太陰暦では、「和風月名」(わふうげつめい)と呼ばれた日本独自の呼び名が使われていたのをご存知でしょうか?

由来を含めて覚えておくとより日本文化を理解しやすくなるので、この記事を通して一緒に確認していきましょう!

太陰暦についてはこちらの記事で詳しく解説しています!ぜひ一緒にご覧ください。

和風月名とは?

「和風月名」とは、太陰暦とともにかつて古来の日本で使われた暦の別名です。

それぞれの名前は月ごとの季節の情景や年中行事に由来して名付けられています。

太陰暦は太陽暦と比べて1,2ヶ月後ろ倒しになっていますが、年中行事や自然の景色に大きなずれはないので由来のイメージはしやすいかと思います。

次の段落から、それぞれの月に当てはまる和風月名と由来を見ていきましょう!

12ヶ月と和風月名

和風月名は現行で使われている太陽暦と同じく12の月で構成されています。

この記事では以下の順番でご紹介します!

【月の書き方】

X月(太陽暦と連動する月):和風月名 (読みがな)

【取り上げる由来について】

それぞれの和風月名には複数の説や由来があります。

今回は代表的なものをピックアップしてご紹介します。

1月:睦月 (むつき)

日本ではお正月に家族や親戚が一同に集まって新年を祝う風習があります。

人々が親しく時を過ごす様子を「睦び」と言い、そこから「睦月」と名付けられました。

お正月の過ごし方は家庭によって様々ですが、筆者の家は小さい頃は首都圏に住んでいる祖父母の家に行って、住まいの近くにはない大きなショッピングモールで買い物をしたり、国立科学博物館(東京都上野区)に向かうのが恒例行事でした。

2月:如月 (きさらぎ)

もとは「衣更着」と書き、寒さが残り衣を更に上に着込むという情景から名付けられました。

漢字の「如月」は中国で使われていた2月の異名である「にょげつ・じょげつ」から来たと言われており、「如」の字は春に向かって草木が伸び、生物が動き出す意味を持ちます。

3月:弥生 (やよい)

草木がさらに育って茂る様子を表す「草木弥生い茂る」(くさき/や/おいしげる)という言葉から生まれました。

弥生の「弥」は「ますます」「いよいよ」という意味を持ちます。

旧暦の3月は現代では3月下旬〜5月上旬頃に相当すると考えると、緑が育って茂る様子が容易にイメージできますね。

この時期の緑と木漏れ日は暖かくもキラキラと輝いていて、見ていて心が踊ります。

4月:卯月 (うづき)

初夏に白い花を咲かせる「卯の花」が由来です。

この花は「空木」(うづき)という植物から咲きます。白くてふわふわとした可憐な花は、日本食である「おから」の別名にもなりました。

(おからは豆腐を作る際の絞りかすからできますが、煮物だけでなくクッキーの材料にしてもおいしいですよ。ぜひお試しあれ!)

また、この時期から田植えが始まることから、「植月」が転じて「卯月」になったという説もあります。

5月:皐月 (さつき)

田んぼの「早苗」(さなえ)を植える月であることが由来です。このことから、「早月」とも書かれます。漢字の「皐」は「田の神に捧げる稲」という意味を持ちます。

稲は古代日本では食料だけでなく、役人に税として納める重要な役割を果たしていました。

豊穣を願うことが、人々の生活には欠かせなかったのです。

ちなみにスタジオジブリ作の「となりのトトロ」のキャラクターである「さつきとメイ」の姉妹は5月から名前の由来が来ていると言われています。

(姉のさつきは和風月名の皐月、メイは英語のMay=5月)

6月:水無月 (みなづき)

有力な説は、「田んぼに水を引く月」という意味です。

今回の「無」は「存在がない」という意味でなく、「〜の」という役割を果たしています。

つまり、「水の月」という言い方をすることができます。

また、太陽暦では梅雨が明けて夏に入っていることから、「水(雨)が無い月」という意味が由来であると考える説があります。

7月:文月 (ふみつき)

文月はいくつか説があります。

① 七夕説

七夕(毎年7月7日)に短冊に短歌や願い事を書いたり、書物を夜風にさらして虫干しをする様子から、「文を被く(ひらく)月」である「文被月」(ふみひらきづき)を短くしたもの。

② 稲穂説

稲穂が実り始める様子から、「穂含月」(ほふみづき)から転じて文月となった。

七夕は現代でも各地で催しが開かれている日本の伝統行事でありますが、伝説の由来となった星ではなく人の営みである文を採用したところにロマンを感じます。

8月:葉月 (はづき)

秋が深まり、木々の葉が落ちる「葉落ち月」が短くなったものが由来です。

現代の8月は夏真っ盛りで、まだまだ緑が色濃い時期なので由来に違和感を感じやすい和風月名です。

しかし、和風月名が使われた太陰暦の8月は現代の太陽暦だと9月から10月上旬に当てはまります。

この時期であれば徐々に葉が色づきながら落ちる風景が見られるので、「葉落ち月=葉月」という名前がしっくり来るのではないでしょうか。

この他にも稲穂の実が張る「穂張り月」(ほはりづき)や初めて雁が渡ってくる「初雁月」(はつかんづき)「初来月」(はつきづき)が語源とも言われています。

9月:長月 (ながつき)

冬至に向けて日が短くなり、夜が長くなることから「夜長月」と呼ばれたことが由来です。

この時期は「秋の夜長」と称して秋の夜に読書や学習で知識を深めたり、音楽鑑賞や半身浴でリラックスする過ごし方が日本で多く取り入れられています。

穏やかに過ごせるからこそ自らの成長や癒しの時間にじっくりとつなげる時間にできるのは秋の夜ならではの魅力ですね。

また、日本列島に秋雨前線が近づいて発生する長雨が語源となる「長雨月」(ながめづき)が転じた説もあります

10月:神無月 (かんなづき)

毎年この時期に日本の八百万の神様が出雲大社に集まると言われています。

この様子から以下2点の意味を持つと考えられるようになりました。

① 神様“の”月

6月の「水無月」と同じく、「無」が「〜の」という意味を持つことが由来です。

② 神様“がいない”月

出雲大社に神様が出向いてしまうと、その土地には神様が不在になってしまいます。

この様子から漢字の意味通り「無=いない」という意味が由来という説です。

11月:霜月 (しもつき)

寒くなって霜が降りる時期から名付けられました。

子供の頃は寒さをこらえつつも、地面に生えた霜柱を踏みながら学校に向かうのは楽しかった記憶があります。

踏んだ時の足の感触とサクサクという音が病みつきなんですよね。

また、天皇陛下が神々に新米を捧げる「新嘗祭」(にいなめさい)もこの時期にあり、「食物(おしもの)が豊作だった」と報告する言葉から「食物月」(おしものつき)が転じて「霜月」(しもつき)になったという説もあります

12月:師走 (しわす)

この時期は「師匠も走るほど忙しい」という意味から来た名前です。

大掃除やお歳暮の準備、年賀状の作成などやることが現代でも目白押しの時期ですね。

社会人になると「年末調整」という税金の手続きがあるため、必要書類の記入や提出もしなくてはいけません。

筆者の場合は年末調整の代わりに、毎年1〜3月に行う「確定申告」で走り回ることが多々あります。

来年は焦らないよう、早めに準備を進めたいものです…!

暦に関わる言葉遊び

日本には暦に関わる言葉遊びがあります。

ここではいくつか代表的なものをお伝えしましょう。

1月は「行く」2月は「逃げる」3月は「去る」

月日、とりわけ年初めの3ヶ月は時間の流れが速いことを表す例えです。

数字と漢字の読みを組み合わせた組み合わせから、私も祖母から教えてもらった時に思わず「うまい!」とうなってしまいました。

小学生くらいの時は時間の流れが遅く「早く昼休みにならないかな」とソワソワしていたものでした。しかし、仕事を始めると「月初だと思ってたのにもう月末なの!?」と時間の速さに驚くことが多くなりました。

文化や技術の発展で暮らしが異なれど、時の速さに驚くのはいつの時代も同じなのかもしれませんね。

西向く侍

「西向く侍」(にしむくさむらい)は「月末が31日でない月」である「2月、4月、6月、9月、11月」を表した言葉です。

由来は以下の通りとなります。

① 漢数字で月を記載する

上記の「月末が31日でない月」である5ヶ月を漢数字で書くと「二、四、六、九、十一」となります。

② 「十一」を「士」に書き換える

さらに、「十一」を縦にまとめて書くと「士」という漢字で書けます。

③ ①と②を合わせて読むと…

「士」は「侍」とも読めるため、①で取り上げた残りの漢数字の読み「二、四、六、九」(に、し、む、く)と合わせると「にしむくさむらい=西向く侍」と読むことができます。

神在月

10月の和風月名は「神無月」だとご紹介しました。

一方で、島根県出雲地方では「神在月」(かみありづき)という言葉が使われます。

これは島根県にある出雲大社に日本の神様が集まることが由来です。

なお、通常無の反対は「有」の漢字が使われることから「神有月」と書きがちです。

しかし、正しくは神様の存在があられるという「在」という漢字が使われる点は注意しましょう。

まとめ:

和風月名を覚えておくと格好良い!

現代では一部のカレンダーやキャラクター名で和風月名が採用されている場合があります。聞いたことはあるものの、名前の由来を知るとより日本の暮らしや文化が身近に感じられるのではないでしょうか。

日本土産で由来と一緒に共有すると、皆に喜ばれること間違いないでしょう!

ぜひ今回ご紹介した言葉遊びと一緒に、和風月名を活用していただけると幸いです。

( %e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e )