【日本最古の物語】竹取物語と日本文化とのつながりを考察してみた

皆さんは「竹取物語」をご存じですか?

竹取物語は平安時代前期に成立した、日本最古といわれている物語です。

多くの方々は「かぐや姫」という名前で知った方々も多いでしょう。

かくいう私も、幼少期に「かぐや姫」の名前で絵本から物語の大枠を知り、中学1年の国語の教科書で「竹取物語」の名前で正式な物語の内容を読みました。

実はこの竹取物語(かぐや姫)ですが、日本の伝統文化と密接に関わっているのです。

今回はその関係性を含めて、竹取物語の魅力に迫っていきましょう。

竹取物語のあらすじをご紹介

解説に入る前に、竹取物語の大まかなあらすじをご紹介します。

昔あるところに、「竹取の翁(たけとりのおきな:おじいさん)」と「媼(おうな:おばあさん)」が暮らしていました。

ある日竹取の翁が光る竹を見つけ、それを切ると中から美しい女の子の赤ちゃんが出てきました。

竹取の翁と媼は驚きつつも、名前を「かぐや姫」と名付けて自分の子供のように大切に育てました。

かぐや姫は美しく育ち、貴公子から結婚の申し入れが多く届きますが、難しい課題を与えては結婚を断り続けます。

噂を聞きつけた帝(現代でいう天皇)もかぐや姫に結婚を申し入れますが、それにも応じません。

そのような矢先、かぐや姫は月を見上げては目に涙を浮かべるようになりました。

不思議に思った竹取の翁と媼が訳を聞くと、「自分は月から来た人間であること」「十五夜が来たら月に帰らなくてはいけない」ことを打ち明けました。

竹取の翁と嫗、帝をはじめとした人間たちは何とかかぐや姫を月に帰らせないよう必死に手を尽くしますが、結局月から来た使者には手を打つことができません。

かぐや姫は竹取の翁と嫗との別れを惜しみ、帝には部下を通して不老不死の薬を与えます。

その後天の羽衣を着せられると地上で暮らした記憶を忘れ、月へ帰ってしまうのでした。

竹取物語と日本文化のつながりを考える

竹から生まれた女の子が実は月の住人であり、最後は月へと帰る物語は儚くも幻想的であります。

ストーリーだけでなく、日本の伝統文化や現代に通ずる精神性が随所に散りばめられている点が竹取物語の魅力です。

ここからは、竹取物語と日本文化とのつながりを考察していきましょう。

なぜ竹から生まれたのか?

日本ではかごなどの日用品が竹で作られ、古来から日常生活で使われました。

しかし、竹は素材としての汎用性の高さだけでなく、「神聖な要素」を持つ側面もあります。

いくつかその事例を挙げましょう。

- 他の植物と比べて、中が空洞であることが珍しい

- 成長のスピードが他の植物よりも速い

- 葉に殺菌効果があるのが神秘的

- 力強く天へ真っ直ぐと伸びる姿が、子供の成長と健康祈願への祈りとつなげられる

- 風になびいた時の音が神様が宿る依代(よりしろ:神様の身体の代わりになる器)のよう

また、七夕では笹や竹に短冊を飾る習わしがありますが、邪気を祓い神様の依代として願い事を天に届けるという意味合いから使われるようになったと考えられています。

手の届かない女性と月への憧れ

かぐや姫が月から来て、手の届かない存在であることを示唆するシーンがあります。

① 5人の貴公子が熱心にかぐや姫に求婚をするも、全て断る

② 断られても諦められず食い下がる貴公子たちに対して、「自分が望む宝物を持ってくれば結婚する」と条件を出した。

しかし、それらの宝物は話を聞くだけで実際に存在するかどうかも怪しいものばかりである。・

③ 貴公子たちは何とか宝物を用意しようとするが、偽物だと見破られたり恥をかかされたりと、全て散々な結果に終わってしまう。

中にはその件による事故と心労から命を落とした人も…。

④ 果ては当時としては栄誉のある、帝からの求婚も断っている。

これだけ書くとかぐや姫がわがままな女性に見えてしまうのですが、多くの男性を虜にする様子は月の神秘性と日本人が心を惹かれる様子を巧みに表現しています。

後のシーンでかぐや姫が月から来たことを考えると「手の届かない存在」への憧れを表現しているように見えるのではないでしょうか。

また、竹取物語とは本筋が少しそれますが、後の世に活躍した歌人である小林一茶は月が手に届かず、幼子が泣く様子を以下の和歌で表現しました。

「名月を 取ってくれろと 泣く子かな」

小さい頃夜に従姉妹を駅から迎えに行くために両親と一緒に乗った車では、走る車に合わせて月が追いかけてきた風景を不思議に思いました。

近くて遠い。でも夜道を照らしてくれる心強い存在。

その月の魅力がかぐや姫にも重なるのかもしれません。

富士山の名前は竹取物語から来ている?

不老不死の薬を受け取った帝は、「かぐや姫にもう会えないなら不老不死の意味がない」と言い、天に一番近いからという理由で日本で一番標高が高い山で不老不死の薬を焼いてしまいました。

その山は「不死山」と呼ばれ、転じて「富士山」と呼ばれるようになったようです。

平安初期の時代から富士山が出てくることは、かねてから日本人が富士山を縁起の良い象徴だと考えていたことが印象的でしょう。

かぐや姫が地上に来た理由

月からの使者は竹取の翁と媼に対して、「かぐや姫は月で暮らしていた時代にある罪を犯した罰で地上に降りてきた」と話しました。

しかし、その罪は作中では明言されていないものの、いくつかの考察がされています。

今回は2013年にスタジオジブリから公開された映画「かぐや姫の物語」と「地球での暮らし」に着目し、筆者の考察を交えながらご説明しましょう。

本作では原作にはない独自の解釈や表現、オリジナルキャラクターの出演があります。

竹取物語の魅力や日本古来の精神性の解釈に深くつながる映画ですので、そちらも含めてお伝えをさせていただけますと幸いです。

【注意】

一部劇中の話を含んでおりますので、映画未視聴の方はご注意ください。

最初は純粋に楽しんでいた

かぐや姫は月の人でありながら、地球での暮らしに憧れを持ちました。

しかし、月では穢らわしいとされる地上へ憧れを持った罰として、月での記憶を消された状態で地上に落とされてしまいます。

野山で地上での家族である竹取の翁と媼、本作オリジナルキャラクターである少年捨丸(すてまる)と同年代の仲間等と過ごしている様子は、少女らしい無邪気で明るい笑顔と振る舞いが印象的でした。

ここまでは、かぐや姫が憧れた地上の楽しさと美しさがあふれています。

当時の貴族社会への風刺と、人間が持つ富や名誉への強欲さ

かぐや姫が竹から生まれた後も多くの宝物が竹から出てきたことから、竹取の翁は徐々に強欲になっていきます。

「天からかぐや姫を立派に育てるように」とお告げをいただいたと捉え、「高貴な姫君として貴公子と結婚することがかぐや姫の幸せ」と捉え、都(今でいう京都府)に屋敷を構え豪勢な暮らしをするようになりました。

貴族としての振る舞いをかぐや姫に強制し、かぐや姫が苦しんでいることに対して自身の妻である媼から苦言を呈されても意に介しません。

個人的にこれらのシーンからはかぐや姫の心境が痛々しく辛い気持ちになりますが、地上での母親である媼が味方として寄り添っていた姿が救いでした。

竹取の翁が強欲に変わるシーンや媼の苦言、かぐや姫とのやり取りは本作オリジナルですが、竹取物語の構成は当時の貴族社会を風刺する目的があったという説もあります。

現代社会でも普段は心優しいのに、出世した途端いきなり人が変わったかのように偉そうに振る舞われたという悩みを聞きますが、平安時代から同じような人間関係・人間社会の苦しみがあったのでしょう。

「お天道様」は悪行を見ている

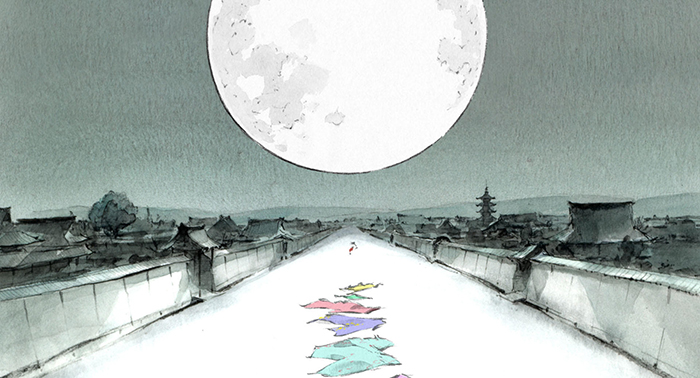

その後様々な辛い仕打ちに耐えかね、かぐや姫が豪華な装束を脱ぎながら屋敷から逃げ出してしまいます。

このシーンではかぐや姫の向かう先に大きな月があることから、彼女が月の人であること、また地上での罰を受ける様子を月が眺めている様子を示唆していると筆者は捉えました。

日本ではよく悪いことをすると「お天道様(おてんとうさま、おてんとさま)が見ているよ」と注意を受けることがあります。

ここでの「お天道様」は太陽のことを指し、誰かが咎めなくても神様が悪行を見ているから真っ当に生きなさいという教訓です。

今回はかぐや姫が月の人であること、また月での罪により地上で罰を与えられ苦しんでいる様子を見ると、ここでの「お天道様」はより広い「天」として捉えると納得しやすいシーンでしょう。

いつの間にか脱いだはずの装束を着て屋敷に戻ったかぐや姫は、かつての無邪気さを封印して行儀良く振る舞うようになります。

まるで自分が月で犯した罪と無意識で悟り、罰として地上での苦しみを徐々に受け入れるかのように。

このシーンあたりから、月の人としてのかぐや姫を本人が気づかない内に徐々に取り戻しているかのようだと筆者は捉えました。

地上における人間としての「死」と、本当の愛に気づく

その後人間の心の愚かさに直面し続けた結果、かぐや姫はついに月に助けを求めてしまいます。

これにより月側は「かぐや姫が罰を受け、反省をした」とみなしたのか、十五夜の日に迎えの使者が来ることになりました。

十五夜当日、ついに月の使者がかぐや姫を迎えに来ました。

劇中では月からの使者は仏様や天女様の姿で描かれ、「月に帰れば心がざわめくことがない」と淡々とかぐや姫を説得します。

この描写は死後に向かうとされる「極楽浄土(天国)で、感情に支配されずに心安らかに暮らす人たちとその様子」を表現していると言われています。

また、この場面で流れる劇中の音楽も清らかで美しいけれど、どこか無機質で温もりや感情を感じることができません。

しかし、なおかぐや姫は地上にいたいと涙を流します。

地上で苦しんでもなおかぐや姫が感情を持ちながら地上での暮らしを続けたいと切望し、記憶や感情がなくなる羽衣の着用を拒む様子は「地上での人生の終焉=死」であることを暗に表現しているのではないでしょうか。

また、この場面ではかぐや姫だけでなく竹取の翁も泣きながら別れを拒む様子を見せています。

かぐや姫と竹取の翁、媼との間には血のつながりはないものの、冒頭のシーンは穏やかで温かい本当の家族のようでした。

最後の最後ではありますが、映画の中の竹取の翁はお金や名誉ではない、本当の「家族の愛と大切な幸せ」に気づけたのではないかと筆者は願うばかりです。

かぐや姫がこの映画では最後どのような結末を迎えるのか。

それはぜひご自身の目で確かめていただきたく思います。

まとめ:

竹取物語には日本文化を読み解く要素が詰まっている

私たち人間はどうしてもストレスや忙しさに流されると「心穏やかに暮らしたい。感情に支配されたくない。」と考えてしまいがちです。

しかし、感情があるからこそ楽しいことや嬉しいこと、経験に対する感動を味わえるのではないでしょうか。

この「生」の素晴らしさを「竹取物語」や「かぐや姫の物語」を通して痛感しました。

月並みな言葉にはなりますが、命ある限り関わる相手と過ごす時間を大切にしながら物事をじっくりと味わい、そこから得られた感情に向き合うことは続けていきたいと思います。

そして、中学1年の国語では、現代と日本語の使い方が異なる「古典」を学ぶ題材として、2025年現代でも教科書に掲載されるほど竹取物語は現代でも多くの人に読み継がれています。

古代から続く日本文化を垣間見れる要素が詰まっていることに加えて、現代へと通ずる日本人の心や共通する悩み、精神性について物語の随所に絡めて伝えているからではないでしょうか。

平安時代の文化や暮らし、精神性については日本文化に深く関わる要素なので、また後ほど記事にして皆さんにお伝えします。

この記事や竹取物語を通して、少しでも日本文化に興味を持っていただけると嬉しいです。

( monogatari )